在众多的描述中,大家都用春天的故事来形容改革开放。但在这个充满温暖气息的时代,有一个人和一个团队却在高原苦寒之地坚守了40多年。

“你上过高原没有?”

“上去过。”

“高原反应很难受吧,但是你去多了之后,你就慢慢喜欢上这片土地了。蓝天白云,空旷静谧,净化心灵。”

中交第一公路勘察设计研究院(简称中交一公院)总经理汪双杰,抢在记者提问前打开了话题:“这么多年,我们一直探寻高原冻土的奥秘。它什么条件下会融化,一年四季如何变化,多年来是什么变化趋势,能不能在冻土上修沥青路甚至高速公路?从上世纪70年代开始,每揭开一层它的神秘面纱,我国的冻土公路技术就前进一步。”

为了冻土 三代人薪火相传

“上世纪50年代,慕生忠将军带着牦牛和骆驼,从格尔木出发,前往拉萨,筚路蓝缕,修成了青藏公路。”汪双杰说。

青藏公路修通后成为当时最好的进藏通道,承担了西藏85%以上的客货运输任务。不过,随着汽车荷载反复的碾压,公路底下的冻土产生融化,致使公路路面坍塌。

“当时对多年冻土没有一点认识,并不知道青藏高原的草甸地下埋藏着多年冻土,哪里洼陷,就找点土填一填。”汪双杰介绍。

“直到上世纪70年代,近20年过去,这条顺地爬的土路被多年冻土折磨得千疮百孔。为此,中央作出了青藏公路铺设沥青路的重大决定,由此开启了冻土科研。”汪双杰说,就这样,青藏公路多年冻土科研团队的第一代工作者开始了他们在冻土上修筑沥青路的征程,也拉开了中交一公院三代科研人员薪火相传、攻坚克难的冻土科研序幕。

汪双杰说:“我们前辈在满眼荒凉的青藏线上连续观测了5年,积累起第一批宝贵的原始数据。之后,继续研究青藏公路地下冰分布规律、路基稳定和桥涵修筑等问题。正是在他们的努力下,人类筑路史上有了第一条穿越高原冻土区的二级公路。1985年后,青藏公路实现了全线铺筑沥青路面。”

冻土工程研究,必须有实验数据支撑,而数据的来源除了室内实验,还有大量野外现场监测,包括监测地表的温度和变形。冻土科研人员常年在沿线来回奔波,通过传感器把数据实时传给后方,为长期研究冻土变化规律提供了宝贵数据。

“海拔3000米以上的高原,人烟稀少、空气稀薄。住的就是帐篷或者地窝子,无人区,除了电线杆就是藏羚羊和牦牛,看不见人,工作极其艰苦。”汪双杰说,对冻土区的研究是在高原反应的晕眩中展开的。

作为第二代冻土科研人员的代表,汪双杰说,冻土研究薪火相传50多年,他只是其中的一名接棒人。“目前,第三代冻土科研人员,虽然大部分是‘80后’,却已担负起延续高原冻土科研火种的重任。”自上世纪70年代以来,中交一公院三代人共观测数据300多万组。这种持续近半个世纪的研究和技术沉淀,在土木工程界绝无仅有。正是由于他们多年来的坚守和努力,使这片“冻土”成为科研的“热土”,让青藏高原不再是不可逾越的第三极。

“最早,我们把青藏公路叫作等外公路,后来逐步改造成四级公路,再慢慢地改造成三级公路,到现在叫二级公路。”汪双杰感叹,改造的过程就是人类在不断挑战自我,不断征服冻土的过程。

围绕着青藏公路的历次整治、改建,探索形成的冻土工程研究方法与测试技术,奠定了我国冻土工程的研究基础,创建了我国冻土工程理论与技术体系。

“如果不是当成一项事业,没有人愿意去青藏高原,因为不管身体多好,反反复复上高原,总是对身体不好。我们的工作人员,很多头发都掉光了,指甲翻了一茬又一茬,脸上的皮也是脱了一层又一层。”汪双杰说,人生有很多制高点需要去攀登,必须跨过这座山,才能领略山的美。

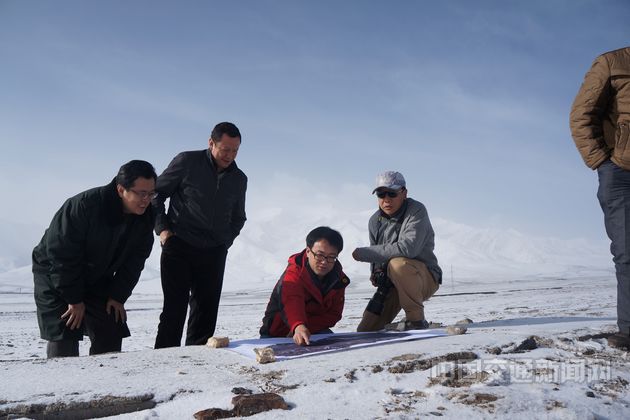

汪双杰(右一)与同事野外考察。

创新工艺 终圆冻土高速梦

“就算高不可攀,我们也要跨过去。”汪双杰说,在高原冻土上修高速公路,相当于攀登公路工程的珠穆朗玛峰。

唐贞观十五年,大唐文成公主许嫁吐蕃王松赞干布,此后使臣商旅往来不断,在长安和拉萨之间踏出了一条3000多公里的唐蕃古道。2017年,这条古道上通车运营了世界首条高速公路——冻土共(和)玉(树)高速公路。

全长680多公里的共玉高速公路,路线全线穿越冻土区,其中穿越多年冻土区里程长达227公里,占路线总长的36%。

“多年冻土是含有地下冰的各种岩石和土壤,土冻结时会发生冻胀,融化时就成了一团稀泥,完全丧失了承载力,会造成建筑物变形、破坏。”汪双杰介绍,我国是世界上第三冻土大国,多年冻土占国土面积的五分之一。

在多年冻土区进行路基、隧道、桥涵施工,不可避免地会引发冻土消融,同时,为防止行车产生的热量引起路基热胀、变形和位移,必须运用一系列技术手段使土地保持“沉睡”,在全国乃至世界都没有解决这个问题的技术先例。但是,这条路是国家高速公路网的重要组成部分,也是通往玉树地区的“生命线”。迎难而上,是中交一公院冻土科研人员唯一的选择。

汪双杰说,共玉高速公路沿线具有多年冻土区情况复杂、高温高含冰量路段占比大、热稳定性差等特点,导致在其基础上建设的道路结构尺度比一般等级公路和铁路大3至5倍。为此,要着力解决“宽”“厚”“黑”的问题。

所谓“宽”,就是高速公路路基宽度大带来的大尺度聚热效应;“厚”,就是高速公路路面结构厚带来的厚层承重路面结构储热效应;“黑”,就是黑色沥青路面带来的强吸热效应。

汪双杰介绍,中交一公院为共玉高速公路“量身定制”新技术、新工艺,创造性地采用“通风换气”——通风管路基、片(块)石路基,“隔离遮盖”——黑色防护网遮盖工艺、XPS隔热板路基,“热量传导”——热棒路基等技术手段,打破了“宽厚黑”的魔咒。作为在青藏高原多年冻土区建设的首条高速公路,在建设中创下了多项公路建设史上的纪录,被称为高海拔、高寒、高速“三高”公路。

汪双杰(中)带领团队在高原考察冻土。

莽莽高原刻下人生记忆

1983年7月,汪双杰从西安公路学院(长安大学前身)毕业。第二年受交通部委托奔赴喀喇昆仑山,为一条通往全军最高边防哨所边防公路进行勘察设计。

“这条公路当时海拔是4700米左右,这让我真正认识到高原施工环境的恶劣。”尽管在此之前,汪双杰做足了心理准备,但眼前的真实境况还是让他始料未及。

驻地缺水缺电,大风、雨雪、冰雹天气,白天扛着设备每走几步就要停下来休息,夜晚头痛胸闷得难以入睡……艰苦的环境,严重的高原反应,让汪双杰几次都差点放弃。

在此期间,汪双杰除了要忍受各种高原反应的考验,还经受了心灵的巨大打击,他远在安徽老家的母亲患病离世。

“没有电话,一个多月后才收到电报知道。”面对大雪封山前必须打通道路的军令,汪双杰只有强忍悲痛,擦干眼泪,坚守岗位。

“终于大学毕业参加工作了,可以孝敬父母了,没想到遇到这样的大事。白天要施工,晚上坐在朝着家乡方向的大石头上,望着星空。”回忆往事,汪双杰神色有些黯然。

直到第二年春天,施工才告一段落,当汪双杰赶回家时,母亲坟头上已是草色青青。第一次莽莽高原的种种经历深深地埋藏在汪双杰记忆深处,并化作了他宝贵的人生财富。

“后期的一些职业规划,或者工作过程中,一定会想到,我既然第一步迈出去了,我能坚持下来,那后面再有什么困难我都能坚持下来。”汪双杰说。

正如他所说,在以后的工作中,青藏高原上所有公路勘察设计汪双杰从未缺席,他跑遍了进出藏的每一条国道,全面掌握了公路沿线常见不良地质灾害。他充满激情地对记者说,“如果有一天青藏高原上的高速公路成网,那将是我最高兴的事情。”

通车一个甲子的青藏公路始终是西藏自治区最重要的交通命脉。西藏发展日益增加的客货运输量,使老青藏公路不堪重负,建设青藏高速公路再一次被提上议程。2014年,中交一公院“高海拔高寒地区高速公路建设技术”研究入选国家科技支撑计划。2017年5月4日,该项目通过专家组验收。专家认为,项目研究成果是我国高海拔高寒地区高速公路建设技术的系统集成、创新与超越,体现目前这一技术研究的前沿水平,标志着我国青藏高速公路建设有了成套技术支撑。

“做科研,需要能忍得住寂寞,我们对冻土的变化规律还要继续研究,就像李宗盛《山丘》里唱得那样:越过山丘,才知无人等候,等待你的是另一个需要跨越的技术高峰。”汪双杰说,“别人说通往成功的路有千万条,我觉得只有一条,那就是坚持。”

图片为 本报资料片