赫哲族聚居地之一——黑龙江省同江市八岔赫哲族乡赫哲族村。(何川 摄)

央视网消息(记者 袁育堃 何川)在黑龙江、松花江、乌苏里江三江交汇的平原上,有一个全世界唯一以鱼皮制衣而闻名的少数民族——赫哲族。历经千年,渔猎为生的赫哲族人如今正迈向全面小康。记者走进同江市八岔村时看到,这里的赫哲族人民已搬进独栋别墅,2018年当地人均纯收入已达两万多元。

八岔村两委班子和村民一起举行升旗仪式。(何川 摄)

在近代,赫哲族与国家的命运紧密交织。

八岔村党支部书记尤明国告诉记者:“抗战胜利后,赫哲族人在中国境内仅剩近300人。”

据介绍,“九一八”事变后,赫哲族奋起抗击侵略者,很多赫哲族青年参加了东北抗日联军。日本侵略者为了防止赫哲族人“通苏”或参加抗日联军,把八岔村附近的赫哲族人集中关押在江边的沼泽地区,让赫哲族人民自生自灭。由于生存环境恶劣,疾病蔓延,三分之一的赫哲族人没能看到抗战胜利的那一天。

尤明国说:“新中国成立以后,党和国家给予赫哲族极大的帮助和关怀,八岔村的人口迅速恢复,目前共有198户502人,在全国来看,2010年第六次全国人口普查统计,我们赫哲族人口共有5354人,人口增长了近20倍。”

赫哲族人捕鱼。(图片由八岔村委会提供)

生长在红旗下的赫哲族人,不仅人口得到了恢复,其民族文化和生活方式也在传承中得到了极大的发展。

八岔村海珠合作社理事长王海珠(何川 摄)

王海珠从小生活在八岔村,母亲是八岔村第一代教师,曾参与编写了赫哲族通用词典等民族文化丛书,在家庭的熏陶下,王海珠开办了赫哲族手工艺培训班,研发制作鱼皮画、鱼骨饰品等工艺品。赫哲族是世界上唯一使用鱼皮制衣的民族,鱼皮衣上的各种图案和符号,记载和传承着几千年前的民族文化。

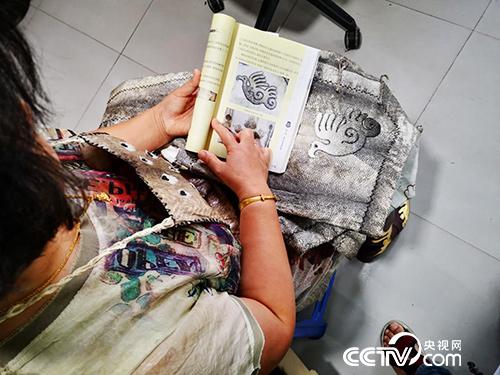

王海珠告诉记者:“赫哲族虽然没有文字,但是有自己的语言,我母亲那一辈人用汉字和国际音标把很多民族语言、符号翻记录标注,这是我学做鱼皮衣时候的工具书。”

王海珠根据书上的“海东青图案”缝制鱼皮衣上的图案。(何川 摄)

在八岔村小学的展览室里,学生和老师组成了手工兴趣小组,用鱼皮作画,用鱼骨创作,继承和发扬赫哲族的传统文化。

八岔村学生用鱼骨做的蝴蝶。(何川 摄)

近年来,八岔村赫哲群众通过发展规模种植、特色养殖、文化旅游等产业实现了增收。2018年,该村人均纯收入达到21840元。

如今的八岔村,随处可见一幢幢白墙蓝瓦、中西合璧的新居。白色及膝的围栏间隔,让这里更具田园风情,使人仿佛置身于画卷之中。昔日泥泞不堪的崎岖小巷变成笔直宽敞的水泥马路,往日靠吃救济的贫困村变成了省民族团结先进村、新农村建设示范村。

赫哲族鱼皮衣(何川 摄)

“如果没有新中国,我们赫哲族人就不可能出现在五十六个民族之列,说不定已经灭绝了,更谈不上现在的幸福生活。赫哲族人永远感党恩,跟党走。这不是口号,是大家的心里话。在脱贫致富的道路上,我们赫哲族人一定奋发图强,不拖后腿。”尤明国说。

(责任编辑:张云文)