杭州莫干山路与萍水路路口一在建工地发现巨型“牡蛎”的消息,引起了很多人的关注。

昨天,贝类化石专家也来到这里走访踏勘。目前可以确认的信息是,这些巨型牡蛎经过上万年深埋,已经石化明显,但还未达到化石的程度,只能称为标本。也就是说,走了一万年的路,它们离化石还有“一步之遥”。

巨型牡蛎群规模罕见

浙江省自然博物馆贝类化石专家钱周兴对这处发掘现场的贝类数量、体型、密集程度都感到吃惊。昨天,钱周兴与记者相约一起来到了这个工地,一探究竟。

现场观察之后,钱周兴说:“几乎所有的长牡蛎外壳都有十分明显的石化,但它们还只能称为标本而不是化石。”

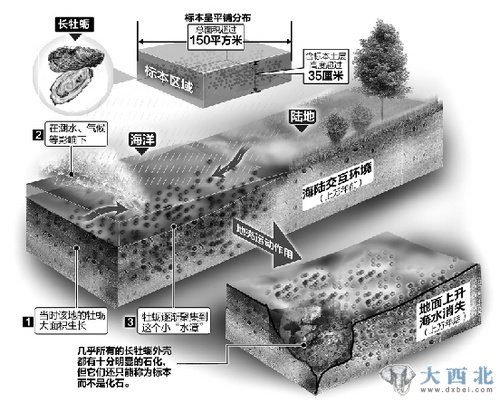

杭州湾属冲击平原,土层中发现海生古生物并不稀奇,但规模这样大的长牡蛎群十分罕见。通过探看,这些标本呈平铺分布,面积超过150平方米,含标本土层高度超过35厘米。因为标本大小不一,总数量多得无法精确计算。

“正因为长牡蛎标本是平铺分布,而非垂直分布,所以可以排除人为所致;附近发现的石块、黑色软土亦证实万年前这里就是潮间站区域,更确切的说,应该是一个海水、淡水交融的浅海滩涂。”钱周兴再次确认,发掘出来的标本就是古生长牡蛎而非其他,“尽管无法判断这些标本还需多少年才可以完全变成化石,但从石化程度看,这些标本与化石之间只有一步之遥了。”

浙江自然博物馆地球科学部助理馆员顾圣啸认为,发掘出的标本尚能看出珍珠光泽,表明石化并不完全。“该种类长牡蛎出现已经超过1亿年,古生长牡蛎的体型比现生长牡蛎要大,所处环境为‘海陆交互相’。”他认为,当时该地牡蛎大面积生长,并且在潮水和气候因素等影响下,逐渐聚集到这处小“水潭”中,这可能是这批长牡蛎高密度集中的原因。

很多人惦记这些工地的“怪石头”

当这边施工工人都还没弄明白这些“怪石头”的身份时,那边已有不少人开始惦记这些东西了。

“这两天,老是有人探头探脑的。”工地一个正在平整浮土的工人对记者说,他发现有不穿工作服不戴安全帽的人进入工地,其中不少人捡走了长牡蛎,“工地是有专门的管理人员的,可来的人多了,就管不过来了。”

浙江好安好居置业有限公司相关负责人表示,公司目前已加强管理,并要求施工人员尽可能避开这敏感的150平方米。

“其实这些标本没有太高的经济价值,个人也很难保存。”钱周兴说,目前可见标本并非五光十色,外形也不美观,而且数量较多,所以收藏的意义不大。从保存角度来说,贝壳的主要成分是碳酸钙,保存需要缺氧、无光、远离刺激性气味的环境。如果做不到这些,标本很快就会风化。

专家判断,这里还有其他海洋古生物

这处工地还在建设中,缺乏探挖条件。但钱周兴认为这些长牡蛎不孤单,一定还有其他的海洋古生物同存。

已有的大量证据表明,杭州在千万年前是大海。但杭州到底在什么时候由海变陆,这个问题还没有准确答案,各方专家也是争议不断。这批古生牡蛎标本的出现,争议某一方可能会获得有力证据——这些标本为海生生物,时间至少是1万年前。跨湖桥文明距今大约8000年,和这个1万年相隔了2000年,杭州会不会就是在这2000年间完成了沧海桑田的转变?

想得到确切答案,考古和生物、化石等方面的专家还需要大量细致的工作。钱周兴现在最关注的是,已经发掘出大量标本的土层除了长牡蛎外,还有什么?“可以断定,一定还有其他海洋古生物标本。”

因为受到条件设备等限制,钱周兴和记者约定于下周对建筑工地进行一次更为细致的探挖。