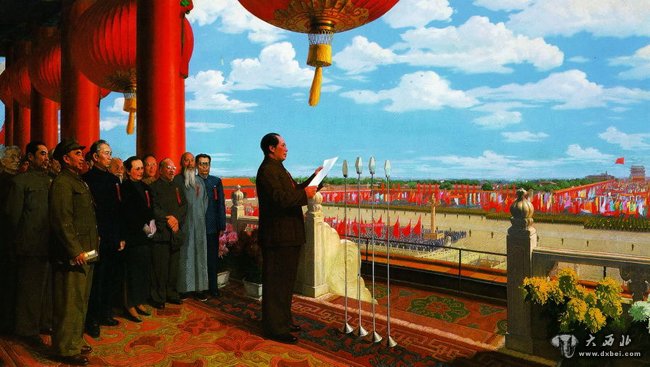

油画《开国大典》

曾经受到毛泽东主席大加称赞的油画《开国大典》,作为现代油画的经典作品,一直被誉为"共和国成立的艺术见证".它是表现新中国成立这一重大革命历史题材的艺术作品,它将毛泽东宣布中华人民共和国成立的这一历史瞬间定格在画布上。

《开国大典》这幅凝结了人民热爱新中国情感的具有纪念碑式意义的精品画作,其命运却异常坎坷。它与共和国的命运是息息相关的,在一次次的运动中,它数次被迫修改,其作者董希文也因种种政治原因而饱受磨难。

受命创作

1951年7月1日,是中国共产党成立30周年纪念日。作为新中国成立后的第一个重要的党庆节日,中央决定举办一系列隆重的纪念活动,其中之一就是举办党庆画展。这为历史巨作《开国大典》油画的诞生埋下了伏笔。

1951年初,中国革命博物馆遵照中宣部、文化部的指示,开始筹备建党30周年绘画展览。经过几个月的征集准备,画家们为这次展览拿出了近百件绘画作品,但结果并不令人满意,体现共和国成立的气氛不够。于是,1952年,中国革命博物馆决定委托中央美术学院组织完成一批表现新中国的油画,其中有巨幅油画《开国大典》。中央美院把这项艰巨的任务交给了37岁的青年画家、知名教授董希文。

董希文生于浙江绍兴,曾在苏州艺专、杭州艺专等地学习过,后又到西南、西北地区学习创作。他在敦煌莫高窟临摹壁画达3年之久,画作多次得到徐悲鸿等众多着名画家的好评。他擅长革命题材创作、人物画的本领是行内知名的。1949年初北平解放,他创作水粉画《北平入城式》。他几次为领袖、英雄画像,并参加过开国大典。由他执笔创作这幅作品,应该说是一个公正的选择,更是一个历史的选择。

董希文接到任务后,通过对开国大典的电影、摄影、图片资料的研究,认为资料里的领导人和广场上的群众不在一个图景中,不合乎自己的想法。在他的想像中,这幅画应该是新中国开国领导集体与广场群众同在一个画面的构图。他决定打破写实的限制,采用一种表现派和现实派相结合的大胆的艺术处理手法,按自己的理解去选择画面构图。

董希文先画了一张草图,并经常揣着这张画稿,虚怀若谷、不耻下问地征求美术界及文艺界人士的意见。草图上,董希文创造性的突破有两个:一个是除毛主席侧身站在靠近中间位置外,其他领导人都站在左边三分之一的画面里,而右边是广场群众,这样左实右虚相差悬殊的布局按一般构图规律来看有失平衡,但却能更好地突出节日气氛;另外一个是按正常规律,在毛主席的右前侧应有一根大红柱子,但草图中被抽掉了,广场显得更为开阔。为了慎重起见,董希文请教了几位建筑学家。梁思成这样评价:"画面右方有一个柱子没有画上去……这在建筑学上是一个大错误,但在绘画艺术上却是一个大成功。"

董希文当时曾对着名油画家艾中信说:"能有机会创作这样重大的革命历史画,是千年难逢的好运气。可是照片和电影资料不符合我的构思理想,只能用作参考。这幅草图试图把天安门广场的群众场面和城楼上的国家领导人联系在一起,我认为不这样不足以表现新中国成立这一历史事件的宏伟气概……这件作品必须集思广益,否则难以画好,限期又紧,我真有点着急呢!"

在《开国大典》的创作过程中,董希文呕心沥血、夜以继日地辛勤工作。为了节省时间,他常在画室的椅子上过夜。由于房间太小,画幅上接房顶,下贴地板,作画时他得一会儿爬上房顶,一会儿躺在地上。他的女儿董一沙说:"《开国大典》动笔以后,父亲常常是没日没夜地画。那时,他抽烟抽得很多,没半天工夫,烟灰缸就满满的了。在他画得入神的时候,喊他吃饭,都听不见,家里人都知道,这时候绝不能打扰他,只好先把饭留起来。"

1952年,董希文在北京西总布胡同一间普通的房间里,以高昂的热情、精湛的艺术技巧,只用了两个月时间就独立创作出了革命历史油画《开国大典》。他在谈到这幅画的创作时说:"在带有装饰性处理的这幅画里,尽力表现出富丽堂皇,把风和日丽的日子里的一个庄严而热烈的场面描绘出来。"

为了艺术性地反映这个有着重大历史意义的庄严庆典,他没有局限于人眼所看到的实际场面,而是采取了从天安门城楼向南看的角度,使得天安门广场和大片碧蓝的天空展现在观众面前。为了开阔视野,他把按一般透视规律应该看到的一根廊柱抽去,使画面顿觉敞亮起来,展现出一个真正的泱泱大国的气象。

画面上,毛主席站在天安门城楼的中央,正在麦克风前庄严地宣读《中华人民共和国中央人民政府公告》。背后站着刘少奇、朱德、周恩来、董必武、宋庆龄、李济深、张澜、林伯渠、郭沫若等各界代表,他们胸前佩带着代表的红签,脸上呈现出聆听着《公报》的激动心情。广场上红旗如林、绚丽多彩,整齐的队伍和严肃的标兵显得庄严、隆重、热烈。城楼上左面的一排大红柱子及大红宫灯,崭新的紫红地毯、盛开的菊花,朵朵的白云和天空中翱翔的白鸽,无不象征着我们伟大祖国的独立、自由、繁荣、昌盛与和平。远处升起的五星红旗,标志着中华民族数千年封建制度的结束,也是我们古老民族的新生。

《开国大典》在色彩的构思和运用上大胆地运用碧蓝、大红、金黄组成基调,用蓝、棕、绿调和。董希文谈到:"画天空,不论面积多大,最好一次涂好,为了将天空画得干净统一,或上下有意识的变化,天色最好用大碗预先调成上、中、下三层颜色,免得在调色板上拼拼凑凑调得很乱。而调上、中、下三层天色,又应先调上空色,中层色再加白粉或添点什么颜色就成下层天际色。《开国大典》的天空画得干净利落,明朗美丽之极。"他的女儿董一沙介绍说:"父亲画天安门城楼上的地毯时,为了增强地毯的质感,在颜料中掺上锯木的木屑和沙子,增强了地毯的质感。画中张澜长袍上的褶皱看上去是特意熨平折好,专等到庆典才穿上去的。还有汉白玉的栏杆故意没有画得很白,而是偏黄,是为了体现中国是有几千年历史的古国……"

《开国大典》的成功,无疑首先在于题材的重大和思想的深刻。但要表现这样一个伟大的历史性场面,如果画家没有深刻的感受,没有多方面的艺术修养,没有非表现不可的大决心和巨大的毅力,简直是不可能的。董希文创造性地吸收了中国画的表现技巧,对各种不同的对象,采用不同的表现手法,在绘画语言的处理上有独到之处。正如他自己说:"在《开国大典》的绘画语言上,有意大利文艺复兴时期画家拉斐尔的一些画法,以及中国古代工笔画的画法。这幅画的题材,需要严肃单纯的风格,用冷静精细的态度,从下面去一部分一部分画开去。同时让一切细节服从大的东西、大的要求和总的精神。碧蓝的天空,大红的柱子、宫灯,金黄色的菊花、瓦片,崭新的紫红地毯,既相融合又成对比,使人感到单纯明朗而有力量。"这体现了他自己一贯提倡的"远看惊心动魄,近看奥妙无穷的境界。"

(责任编辑:陈冬梅)