1980年和老伴龙时英携孙子在莫高窟九屋楼旁留影

1955年对莫高窟第130窟残损“都督夫人礼佛图”进行复原临摹

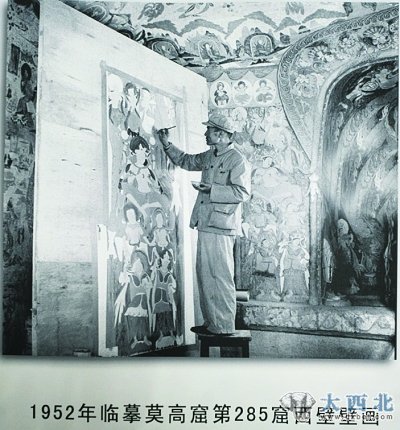

1952年临摹莫高窟第285窟西壁壁画

段文杰临摹(都督夫人礼佛图·莫高窟第130窟)

晚年的段文杰,想的、念的、说的都是敦煌。甚至从睡梦中醒来,边穿衣服边往外走,告诉家人要去洞子里。2006年8月,兰州直达敦煌的火车开通了,时常要求回趟敦煌的段文杰,乘火车回到阔别数年的莫高窟,在儿子段兼善、儿媳史葆龄和敦煌研究院工作人员的陪同下,这位已近90岁的老人,参观了洞窟,看望了同仁,走在九层楼前和熟悉的林荫道上,甚至走进资料中心,在阅览室翻看了报刊杂志,……

最后一次重返敦煌。归来后段文杰写下了这样的文字:敦煌的一切都不能从心中抹去。

到敦煌走一趟却一住50多年

笔者眼前是一张上世纪40年代的照片:这是一位满眼含笑帅气的年轻人。当时他正在重庆国立艺专国画科学习。

“张大千临抚敦煌壁画展览”,在重庆上清寺中央图书馆展出。身为学生的段文杰买票去参观,被挂在墙上的那些敦煌壁画临品深深吸引。萌生了到敦煌去走一趟,呆个一年半载向石窟艺术学习的念头。

1945年段文杰带着老师潘天寿提笔书写作为留念的八个大字:行万里路,读万卷书。离开重庆,奔赴敦煌。

经过艰难、惊险的长途跋涉,在兰州一年的忐忑等待,1946年他坐在敞蓬的大卡车上,沿途夜宿戈壁,颠簸了六七天,终于来到敦煌莫高窟。

惊喜。震动。

梦中的敦煌,等待得太久。“放下行李顾不上休息,就直接去了洞窟,一口气看了几十个洞窟。我从没有在哪个地方看见过这么多的古代壁画珍品。我被这些绚丽精美的作品深深地打动了,我已经忘记了一切”,“我好像一头饿牛闯进了菜园子,精神上饱餐了一顿。接连几天,都在洞窟中度过,有时甚至忘记了吃饭”。在段文杰晚年的回忆录《敦煌之梦》中,他记述了初识敦煌的自己。

经过一段时间对敦煌莫高窟的考察。他内心更加不能平静,一些洞窟遭烟熏,手划刀刻,一些洞窟在风吹雨淋中严重损伤。他对自己说,不能让它再支离破碎,不能再让它损毁失散了。段文杰,决定在敦煌住很长时间,开始临摹和研究壁画。

从到敦煌走一趟,到住下来,1946年到莫高窟的段文杰,一住就是50多年,将一生都奉献给了石窟艺术研究和保护事业。

一生守护心中伟大的奇迹

千年洞窟保存了如此众多的民族艺术杰作,传承到现在,真是一个伟大的奇迹。

段文杰与早期到达敦煌的艺术家们,开始了一生守护心中伟大奇迹的漫长而艰难的历程。面壁写生,需要架人梯、趴卧在地上作画。日常生活,需要自己种瓜种菜外,还要徒步进城采购食物,与当地人以物易物,走夜路与狼相遇。其苦可见。

原敦煌研究院美术所所长关友惠回忆说:“在寒冷的夜里,段先生与我们一起在洞窟里临摹壁画,手冻僵了就倒些开水烫烫手,再继续画。在洞窟里一住就是20多天。”

在这个时期,段文杰与其同事们临摹了一大批壁画,对莫高窟洞窟进行了一次全面的编号、测量和内容调查,他们做的洞窟编号被认为是最完整和科学的,至今仍在沿用。这批壁画在国内外巡展时,受到了国内外学术界、文化界的高度评价,认为这样大规模的研究业绩对美术史研究是一大贡献,对爱国主义教育贡献更大。

1982年,段文杰被任命为敦煌研究所所长。已经是一位60多岁老人的他,又开始了为敦煌学研究“开山辟路”。“那时候人才缺乏、经费紧张、生活艰苦,打开局面很不容易”,与段文杰一起在敦煌工作了几十年的关友惠说。

这期间,中国第一次全国性的敦煌学会在兰州召开;《敦煌研究》创刊,筹建了敦煌研究院;敦煌石窟国际学术研讨会在敦煌召开;莫高窟列入世界文化遗产名录;编撰了《敦煌石窟全集》;莫高窟对外开放;从全国各地持续不断地搜寻有志于敦煌事业的人才,并将一些青年人送到国外去学习,四处筹措募集资金,为了一个“敦煌之梦”。

白天忙于繁重的院务工作,夜晚每天撰写论文到三四点。这位老人满怀激情不仅开创了敦煌事业的新局面,还写了一大批论文,提出和论证了敦煌艺术是在中国汉晋文化传统的深厚基础上,又大量吸收外来艺术营养而形成的中国式佛教艺术的重要观点,形成了自己的理论体系。他将临摹作为一种学问进行探究,亦将一种前人不曾留意的而积聚着“莫高窟”人聪明才智和辛劳汗水的学科——“临摹学”的影迹轮廓呈现于世人眼前。

现任敦煌研究院院长樊锦诗说:“作为一名学者、一名艺术家,他对敦煌壁画临摹的探索,他在敦煌艺术研究领域所取得的成就,当之无愧地成为敦煌学研究的领军人物;作为一名管理者,他以知识分子的睿智和管理者的才能,令世界对敦煌刮目相看。”

2007年段文杰被国家文物局、甘肃省人民政府授予“敦煌文物保护研究特殊贡献奖”;被中国文联授予“造型表演艺术创作研究成就奖”;被国家文物局、甘肃省人民政府授予“敦煌文物和艺术保护研究终身成就奖”。

三代人今生注定的

“敦煌情缘”

生命与敦煌在一起的段文杰,很少照顾到家庭,但他的执著、豁达,却注定了今生三代人的“敦煌情缘”。

画家,段兼善,段文杰唯一的儿子。记忆中,10多岁以前他几乎对自己的父亲没有印象。书信、照片、寄来的一幅壁画临品,他只是知道父亲在遥远的一个叫敦煌的地方画画。但多少年过去了,他却依然记得见到父亲的往事:“1955年父亲忽然回四川到学校去看我,送给我一枚纪念章做礼物,后来才知道那是苏联卫国战争时的英雄卓娅和舒拉的母亲送给父亲的。”

直到14岁,段兼善和母亲一起去了敦煌。生就敦煌人。出生在青山绿水之间的段兼善,到了敦煌就一下子喜欢上了这里晴朗的天空,被父亲带着去参观洞窟。之后在父亲的潜移默化之下也开始提笔学画。慢慢地,他更了解到父亲为什么10多年没有回家的原因:热情高涨的父亲完全沉寂在临摹壁画的繁重工作中,根本无暇顾及其他。那一段时间,也是父亲临摹、研究敦煌壁画的一个高峰。

在敦煌的日子里,段兼善在父亲的影响下学习临摹壁画,后考上美术学院,虽没有刻意的继承,却自然而然地成为一名致力于敦煌题材艺术创作的画家。

“爷爷,给予我和父亲的是一种深沉的爱,没有多少言语,却愿意支持我们自由地去摸索和寻找喜欢做的事情。”段文杰的孙子、优秀青年作曲家段伯毅向笔者如此总结祖父对他和父亲的影响。段伯毅的母亲史葆龄回忆说:“孩子当时的文化课成绩非常好。父亲却要求我们不要逼孩子去干什么,让孩子自己去发展。”

选择了一条不同于祖父和父亲路的段伯毅。在最初的音乐创作中,并没有意识到祖父段文杰和敦煌对自己的影响。直到他在创作一部大型主题音乐才发现,孩童时代长期目睹的那些敦煌壁画,早已极其深刻地留在脑海中,并在不知不觉中汇成了旋律迸发出来,完成后他将这部作品起名叫《国画》。

后来他又受到北京舞蹈学院的邀请,担任在联合国公演的大型敦煌舞《飞天》的作曲。机缘巧合,2007年8月,这个舞蹈来到兰州金城大剧院演出,正赶上了祖父90岁的寿辰,主办方还邀请祖父前去观看。

“冥冥之中,我们一家人与敦煌有缘。”段伯毅说。

段文杰先生平静地走了。他的敦煌之梦却留在了每个人的心中。

(责任编辑:鑫报)