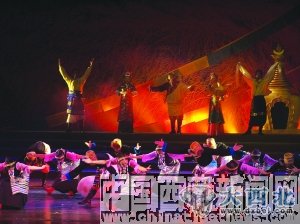

朗玛这种艺术形式常见于各类关于西藏的大型文艺节目中。

6月23日,由娘热乡民间艺术团长期出演的“拉萨朗玛”被正式授牌,成为国家级非物质文化遗产,为了让读者更好地了解“拉萨朗玛”,现在把李晓东、廖东凡、平措扎西写的一篇关于“拉萨朗玛”的文章刊发,供大家欣赏。

在绵密的乐器声中,洛桑突然高喊一声“啦嗦”之后,一切都被紧随而来的踢踏舞步加速、加热了。这种被称为“西藏踢踏舞”的朗玛堆谐有120种舞步,除了个别已经失传之外,洛桑是继承这些传统踢踏舞的民族艺人之一。他和他的艺人朋友们每天晚上在一个无名的小朗玛厅演出,我们也没有想到,与洛桑的偶然相识,让我们发现了一批潜藏在民间多年的歌舞天才,他们是朗玛堆谐艺术的真正传人。

想不到,与洛桑的结缘竟然因为青稞酒。

在八廓街深处的一座大院里,洛桑的妻子开着一家小酒坊,她酿制的青稞酒在这一带极富盛名,附近居民都来这里买酒,我也是闻着酒香来的。每次到八廓街,我都要到她家门前的院子里喝上几杯青稞酒,和阿妈聊上几句家常。起初,阿妈并不喜欢镜头对着她,两个月后,我们就逐渐熟悉起来。

2005年前,我又来到这里喝酒,阿妈的丈夫洛桑也在,我们搬了个小桌子出来,倒上两杯青稞酒一同边晒太阳边闲聊。这一聊不要紧,竟然发现洛桑是传奇的民间艺术团体“朗玛吉度”的传人,而且,他也是120种朗玛堆谐舞步的继承人!

洛桑告诉我,他虽然已经退休了,但因为他年轻时曾和“朗玛吉度”的一个艺人学习过踢踏舞,中央舞蹈学院的老师曾带着几个学生来拉萨,专门向他学习有关藏族踢踏舞的舞步,拍摄有关踢踏舞的影视资料。

洛桑小时候和当时拉萨很有名望的“朗玛吉度”的成员学习踢踏舞和竹笛。年轻时洛桑曾到内地作过泥瓦工,后又回到拉萨分配到建筑公司工作。那个时候人们的娱乐生活是很单调的,他却因为自己的音乐专长成为同事们的关注焦点。无论在内地还是在拉萨,身边的人在工作之余总喜欢听洛桑吹起那根竹笛,跳几段踢踏舞,唱几首朗玛歌曲。退休后他和同样喜欢朗玛堆谐的藏大艺术系老师加拉结成好友,一起向雪康老人学习朗玛堆谐。洛桑有些自豪地告诉我,踢踏舞的步法有120余种,现在虽然有些已经失传,但他是继承这些传统踢踏舞的人。在某些艺术团体中虽然也有传统的踢踏舞,但都不如他所熟悉的完整。

2006年初,我再次来到拉萨,我又上他们家买酒,我们又一次坐在太阳下慵懒地喝着青稞酒。洛桑听说我想了解有关朗玛的事后,直接在纸上写下了一个地址:“拉萨市文化局二楼”,并约我晚上10点半后去那里。见我有些疑问,便笑着告诉我:这里有你想了解的一切。洛桑说话的时候依然是一字一句。

晚上10点半我准时来到拉萨市文化局二楼,发现这里竟然是一家没有名字的朗玛厅。朗玛厅的生意有些清淡,只有一两桌客人,洛桑穿着整洁的丝织藏式衬衫和咖啡色长袍,手拿串铃,与另外4个人在舞台上正准备演出。见我进来他微笑着点头示意,并一一介绍其他人给我认识:平措演奏扬琴;加拉吹奏竹笛;扎西多杰弹奏扎念琴;卓玛是洛桑的徒弟,主要演唱和舞蹈就是他们两个人。乐声响起的时候,我一下就意识到这就是最原汁原味的朗玛堆谐。

整个晚上,洛桑5人一直在演奏不同的朗玛堆谐曲目,从10点半到次日清晨3点,其间休息过四五次。每次演奏几首歌曲后,洛桑就会将手中的串铃交给卓玛由她来负责演奏,走下小舞台由其他人进行伴奏,在一块小木板上跳一段踢踏舞。有时候卓玛也会一同参与进来跳上一段双人舞。洛桑的舞步轻快而流畅,边唱边跳,常常引得台下的客人忍不住站起来,跟着他跳,顿时,噼哩啪啦响成一片——这才是真正的踢踏舞啊!

接下来的几天里我常常来这家朗玛厅,逐渐地也就和其他人熟悉起来。扎西多杰有一把做工很好的扎念琴,他从十几岁就开始学习扎念琴的弹奏。加拉是藏大艺术系的老师,教授扎念琴和竹笛,他是著名的朗玛艺术家雪康·索朗达杰的弟子,从雪康老人那里学习了大量有关朗玛堆谐的歌舞。

无名的朗玛厅老板是次多,几年前,他一直在八廓街做百货生意,出于对朗玛堆谐的热爱,后来干脆不做生意了,找来洛桑等5人,在文化局二楼开了这家朗玛厅。朗玛厅开业有一个月了,但生意一直不好,现在拉萨大大小小的朗玛厅有几十家,而类似这样专门表演传统朗玛堆谐歌舞的却仅此一家。加拉说,无论怎样他都会坚持下去,因为这才是西藏最传统的,也是他们每个人最喜爱的。他说,他、朗玛厅加上这个5人乐团就是现今的“朗玛吉度”,他希望会有越来越多人参与进来,将传统的藏族歌舞发展下去。

因为加拉是雪康老人的弟子,我与他攀谈了很久。通过对加拉的采访我终于弄清楚了朗玛堆谐的真正含义,为什么藏族传统的五大乐器中除去扎念和串铃还会有扬琴、二胡、京胡等乐器。

除了洛桑和加拉他们的5人团体外,西藏圣地雪巴拉姆藏戏演出公司旗下的雪巴拉姆藏剧团是拉萨另一个继承了部分朗玛与堆谐传统的团体。

尼玛是雪巴拉姆藏剧团的音乐指导老师。他的父亲达娃顿珠是专为宫廷表演的乐师,尼玛七、八岁开始跟父亲学习踢踏舞、扎念琴。现在家中还珍藏着有关朗玛的乐谱及歌词藏本。

雪巴拉姆藏剧团出于对藏文化保护的目的,在每场藏戏表演的过程中都会穿插传统朗玛堆谐,每个片段都是经过斯伦和尼玛精心挑选过的。

雪巴拉姆藏剧团新来了几个小女孩,一个是藏大毕业的卓玛,她曾在藏大艺术系专修过扬琴的演奏。一个是20岁的次央,毕业于拉萨八中。在学校里次央是校舞蹈队的骨干,后来去了成都上计算机中专,回到拉萨后在邮电宾馆里做打字员工作。因为喜欢歌舞表演,次央在参加工作后几个月就辞职去了一家朗玛厅里跳舞。2006年初斯伦团长和尼玛老师经过走访和挑选将两人招入雪巴拉姆藏剧团。在这里,她们可以学习到真正意义上的朗玛和藏戏。

雪巴拉姆藏剧团在每晚7点半开始演出,来这里观看节目的客人以外宾居多,国内的游客似乎还很少。二十几个演员常常为来此观看的四五个客人进行演出。

“只要有人来看,即使是一个人,我们也会演出。只要我们坚持下去,总有一天会有越来越多的人来到这里观看最传统的藏族歌舞。” 团长斯伦说。

什么是朗玛?

朗玛一词的真正含义说法不一,有些学者认为译成“内廷歌舞”比较准确,有些学者则译为“古典歌舞”。在过去,这种歌舞主要流行于拉萨、日喀则、江孜等城市中。最初的朗玛只流传于宫廷及上层贵族阶层,后来逐渐传入拉萨及周边地区,并迅速流传开来,常由城市中的民间艺人表演。恰恰也是这些艺人为朗玛的发展做出了很大的贡献。关于朗玛的历史及来源,至今仍是研究藏族音乐的学者们探讨、争论的课题之一。在众多有关朗玛起源的说法中,有一种观点较有根据。

十八世纪也就是五世达赖喇嘛时期,当时的一名官员桑杰加措从阿里地区找来了众多民间乐师及舞师,在拉萨组织并发展了后来被称作为朗玛的歌舞表演。最初朗玛的表演形式较为简单,只有歌曲没有舞蹈,而且不用乐器伴奏,后来逐渐丰富起来,并开始在拉萨上层社会中流行起来。

十八世纪末期,尼泊尔入侵西藏挑起战事。西藏将领多仁·丹增班觉在与尼泊尔军队作战失利后,被清政府误认为叛国押往内地审查数年之久。多仁·丹增班觉是个喜爱音乐舞蹈艺术的人,在内地期间,对内地流行的音乐、歌舞、戏曲、曲艺、乐器等颇感兴趣,曾学习扬琴和笙等乐器的演奏方法及技巧。后来因为疾病被准许返回西藏时,多仁·丹增班觉带回了扬琴、京胡、二胡、笛子等多种乐器,并将这些乐器陆续充实到原来仅有竹笛、扎念、串铃等少数乐器组成的朗玛伴奏乐队当中,扩大了乐队的音响,丰富了乐队的音色。据说多仁·丹增班觉后来还创作了很多新的朗玛曲目,而朗玛堆谐的乐队编制也就是在那个时候、在他的手里被确定下来的。

十九世纪中叶以后,在拉萨的藏族、回族艺人的倡导下,朗玛在拉萨居民的生活中广泛流传。从那时起直到上世纪五十年代,由艺人和爱好者们组成的群众艺术团体“朗玛吉度”的成员们,经常在夜间绕着八廓街歌唱表演。这些朗玛艺人和朗玛爱好者对朗玛、堆谐的音乐舞蹈进行了加工,使之成为更为精彩生动的艺术形式。在该时期还增加了堆谐歌舞的快板舞段,在音乐上除去编创的曲目外,还增加了乐队伴奏乐器中的串铃。

朗玛音乐的结构一般由中速的前奏,稍慢的歌曲段落,以及由乐器演奏的快板舞曲等三个部分组成。

朗玛与堆谐虽然流行于民间,但其艺术特色却有明显差异。朗玛的歌曲部分音乐优美典雅,演唱者边歌边舞,舞蹈动作较为简单,且幅度不大;舞曲部分音乐速度较快,表演者只舞不唱,音乐热情活泼,舞蹈动作轻快舒展。朗玛乐曲的前奏使用基本固定的曲调,舞曲部分的音乐,各曲基本大同小异,但歌曲部分则变化较大,所有曲目的曲调和唱词各不相同。朗玛曲目约有数十首,大多采用七声商调式,以及宫、羽调式,旋律颇具特色。

(责任编辑:鑫报)