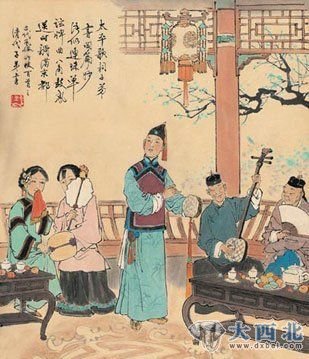

清朝地方官生活(资料图)

明朝宪宗成化十四年(1478),山东胶县驿丞谭溥在北京参加会试获捷。喜报传出,本省督学毕瑜特地赋诗祝贺:

一官耻不与清流,退食遗编自校雠。

枳棘岂能留彩凤,盐车未必困骅骝。

东藩领荐名初显,西蜀题桥志已酬。

脱却樊笼入佳境,春雷万里步瀛洲。

(引自《坚瓠集》首集卷2)

谭溥原籍四川庐州,故毕诗中有“西蜀”之句,“枳棘”、“盐车”等则是概括驿丞的苦况。不过最应注意的是第一句,何以同在官列,又有“清流”、“浊流”之别呢?这就是“升官图”上第一掷,所谓州县衙门内各色嘴脸的“进身之始”。

清流,也叫正途。宽泛点说,凡是和以入学读书有关而获得当官资格的,全可以称为正途;倘若再区别得严格一些,只有经过科举考试而录取的进士、举人,才可视为清流,即正途中的最正途,根据是它不受一点儿权势和金钱的污染。至于是否纯粹如此,那就是另一回事了。因为中国古代科场中舞弊行贿这类丑闻,也是时有发生的,不宜作一概而论。

此前我们已经知道,自有科举制度以来,县级正官和佐官几乎就是进士出身者步入仕宦的起步。特别是唐宋时代,一个州县衙门里坐着三四个进士,不算啥稀罕事儿。宋人叶绍翁著《四朝闻见录》上说,陈自强得中进士时年已六十,被派到光泽县当县丞,县署内佐都是进士,其中以主簿张彦清登科最早,但年纪却最轻。偏偏“清流”中不讲究实在年龄,津津乐道的是“出身”(即登科)先后,于是张彦清大摆老资格,常常戏弄欺侮陈自强。叶氏述此故事的本意,不一定在刻意描绘唐宋时有多少进士久困州县衙门不得其志的状况,但当时士人瞧不起这些职务的思想倾向,确实是存在的。诗人高适在封丘县尉任上时就曾写道——

我本渔樵孟诸野,一生自是悠悠者。

乍可狂歌草泽中,宁堪作吏风尘下?

只言小邑无所为,公门百事皆有期。

拜迎官长心欲碎,鞭挞黎庶令人悲。

读书赴考,为的是题名金榜,建功立业,但获隽后得从州县衙门里做起,每天干些“鞭挞黎庶”欺负老百姓的勾当,这算哪门子“清流”呢?难怪高适要大发牢骚了。

明清时代,州县正官佐的选任制度和仕宦风气都发生了变化。先是明初时太祖朱元璋注重吏治,强调选任州县官员应不拘资格,重在节操和能力,要大家推荐,于是不少没有进士出身的人,甚至连举人功名也没有的人,亦得通过考核后派往州县坐衙。把州县官做好了,得到优异的考语,可以越级提拔当知府,乃至径直调到京内当部员,部员的升途更广一些。人们比较熟悉的海瑞和李贽,就都是以举人出身获得做官资格并且在州县学署里先干起的,后来全升了京官。这两个人全闯过大祸,蹲过监狱,但海瑞临死前已当上了南京右佥都御史,李贽是主动提出退休,又去做和尚的,但好歹也是四品衔的知府了。接着是清朝时官场上的风气大变,大家都想到地方上去当官。原因很简单:做京官“经济效益”差,缺少直接弄钱的办法。清人梁绍壬在其名著《两般秋雨随笔》中,专有一节叙“京官苦况”,谓“领俸米时,百计请托;出房租日,多方贷质”。地方官呢,哪怕小到七品芝麻县太爷,亦有许多捞钱的门道。州县官提升不易,这也是众人周知的,不过这会儿当官的人可顾不了这些了,甚至是巴不得别提升到京里去才称心哩。

那么,官场上的人们都想去地方上干,这可如何分配呢?这就得论资排辈。据《光绪会典》统计,全国一共有1314个县衙门,有145个和县同级的散州衙门,两项相加,还不满1460,而常年中有资格任此官的人,数目远远超过,于是种种故事就出来了。

排在第一位的还是进士,发榜后参加朝考,然后分发各省见习、候补。这叫“榜下即用”,哪个县太爷的位置空出来了,马上就得让他去填补。更厉害点的,就是所谓“老虎班”了,即新科进士因朝考优异,被派到翰林院里学习,叫翰林庶吉士。三年后散馆,或者继续留在京里当翰林编修、检讨之类,或者就去地方上当州县正官。穷翰林的实惠,哪里及得上县太爷,所以许多人宁肯这三年白干,也指望去地方上仍旧从七品芝麻官做起。不过这三年总有个报酬吧?于是便有“带缺出京”的制度,即在京里就给你安排好上哪儿了,用不着候补,径直赴任就行。因此有了“老虎班”的外号。

比进士稍次而排在第二位的是举人。进士叫“两榜出身”,举人是“一榜出身”,都属于“清流”。凡是乡试后榜上有名的举人接连应三次会试而榜上无名者,就可以到吏部注册。每隔若干年,在这些一榜出身者中间挑选一批人去当地方官,这叫“大挑”。“大挑”中获隽者,又分两等出路,第一等安排当知县、县丞、盐大使、藩库大使,或调剂借补为州同知、州判、府经历等,共有九班;第二等安排当教谕、学正、训导,共有三班。轻薄者给取了个外号,叫“九流三教”。

“大挑”的进行方式,名义上是由王大臣举行“面试”,具体做法为:皇帝钦点若干王大臣,一起坐在内阁里,参加“大挑”的举人每20人为一队,排好秩序后进去。大臣们照着名单念一个,下面应一声。全点过后,大臣们商量一下,又开始唱名了。先唱三个,这三个都是一等补用了;再唱八个,这八个人全没挑上,叫作“八仙”;剩下的九个,不再唱名,都以教谕、训导即先前讲过的二等补用了。然后,20个人全退出去,再换一队进来。

读者要问了,这种面试可真是闻所未闻,凭什么根据分的一等二等,又凭啥理由剔出“八仙”呢?

凭相貌。全看你爹你妈给你怎样造就了。搽润肤霜美容膏也没有用,大臣们看脸型和身段。概括起来是八个字:“同田贯日身甲气由”,创造性地运用了汉字的象形特征——

(责任编辑:陈冬梅)