5月1日是新的行政诉讼法实施一周年。《法制晚报》记者为此专访了参加行政诉讼的官员以及审理案件的法官,他们谈及最近一年的“民告官”案件,都有颇多感慨,其中最集中的,就是认为出庭应诉案件,实际上是与老百姓良好沟通的方式。输赢并不重要,重要的是彼此了解对方的思路、立场。显然,这种认识,是新的行政诉讼法达到的最佳效果。

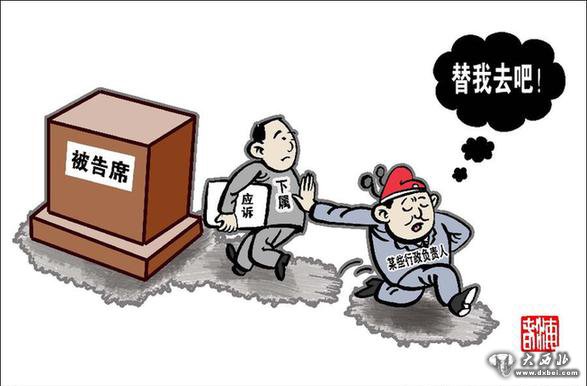

中国自古就有“民告官”,但直至现在,依旧有很多人认为,“民告官”是以下告上、以弱告强,以一己之力来反对既定的行政决策。老百姓、公众舆论有这种认识,个别官员也有这样的认识。所以,即便当了被告,官员们依旧有居高临下的感觉,不愿意应诉,不愿意解释,不愿意与芸芸众生平等相待。这种传统的倨傲,造成了“告官不见官”、“见官走过场”,造成了解决问题效率低下,也造成了沟通不畅,上下产生隔阂。

实际上,这还是一种落后的理念,带有“父母官”的认识,不承认在法律面前,不存在什么“子民”,官员与百姓、政府机关与百姓,都是平等的。

新的行政诉讼法明确规定:“被诉行政机关负责人应当出庭应诉。”这看似只是一个强制性的要求,但实际上,却促使了行政机关产生一系列的制度。

例如西城区就对政府部门如何出庭应诉做了详尽规定,哪个部门、哪个级别的干部来应诉,都有细则。如不出庭,将影响到干部考核。这样做的效果,首先就是让干部们养成出庭的习惯,养成尊重法律、尊重当事人的作风。本质上,就是将原来不合理的“高姿态”降下来。

“姿态”降下来,有助于换位思考,想想为什么一些想法、做法会伤害对方的利益,老百姓的诉求以及政府的作为,哪些是合理的,哪些不尽合理或欠缺考虑。这样一来,官司的剑拔弩张,就可能变成观点的互相交换,一些工作的初衷,可以得到重新审视,看似不可化解的矛盾,就有可能找到双方的利益共同点。这说明行政诉讼,带有不可忽视的积极作用。

过去总有人认为,政府机构让老百姓告了,是种丢面子的事,如果败诉,面子丢得就更大。当此类行政诉讼成为常态,官员出庭应诉成为工作的一部分,那么官员们的执政理念,就会发生潜移默化的改变。他们会意识到,政府是一个为公众服务的机构,做的所有事情,都该从公众的利益出发。

作为政策的制定者和执行者,政府机构的负责人,实际上就是勤务员、服务员,就要以平等的态度,与公众取得共识。决策的过程与理由,有必要向公众说明白,如果以前没有说清楚、说透彻,在法庭上讲一讲,则是很有必要的。这就是政府职能从管理向服务的转变,就是上情下达,就是构筑和谐。

在过去一年时间里,顺义区、门头沟区、通州区、西城区、丰台区、房山区、密云县、延庆县的区长、副区长、副县长等行政机关负责人,都主动坐在了法院的被告席上,平谷区行政首长出庭持续多年占比超60%.虽然占去了不少精力,但换来的是政府机关对自己行为的反思,是法律意识的加强,是更积极更有效率的工作。例如,2015年,西城区主动公开信息10712条,同比增长75%.

树立政府形象,让公众信任政府,是需要铺垫的,现在新的行政诉讼法就是在做这种铺垫。可能在执行初期,存在着案件数量上升的状况,但只要持之以恒有所改变,逐步把公开透明的工作做在前面,那么今后许多纠纷就会不存在,案件的数量就可能减少。

很多官员都认为法律是对政府工作的“倒逼”,其实这更是一种督促,督促政府官员们放下架子,放弃旧有的意识,学会与公众平等相处--本质上,这正是整个社会意识的进步。