《汉书·西域传》记载过一个精绝国,说它离长安有八千八百二十里,住着四百八十户人家,三千三百六十口人,养着由将领统辖的兵士五百人。这个遥远的精绝,可谓“麻雀虽小,五脏俱全”,有官有民,有兵有将,俨然一个机构完整的王国。可到了东汉时,精绝国被附近的鄯善所征服,这个汉代西域三十六国中介于楼兰和于阗之间的一个小国,只留下上面一点点记述,此后消失得无影无踪。尼雅就是神秘的精绝国吗?

公元79年,维苏威火山大爆发,罗马庞培城全部埋于火山下,1748年开始陆续进行了百余年间的发掘,逐渐揭示出城墙、街道、广场、神庙、会议堂、剧场、体育场、角斗场、浴场、住宅、作坊和店铺等等。火山爆发掩埋的庞培,完整地保存了古代城市。也许是巧合,正当庞培古城大体揭露之时,伴随东方的古写本、文物以及各种似是而非的传言流入欧洲,人们开始浪漫的猜测:难道遥远的古代东方也存在着一个“庞培”?

目前没有证据表明周穆王、张骞、班超是否来过尼雅。周穆王的时代太早,连推测也不敢妄为,西汉张骞即使可能到过尼雅,也不过是路过而已。然而班超在西域度过31年,当时又正值尼雅繁荣时期,他到过尼雅应该没太大问题。不过,文献没有记录,尼雅出土文物中也难以简单与此挂勾,还是只作为猜测保留吧。

人们什么时候知道的尼雅遗址?这是很难回答的问题。东汉人撰写《汉书》时留下了仅有81个字关于精绝国的记录,后来的史书中甚至连转抄摹写也少见。显然自从这里变为废墟后,不再有记录的必要,逐渐被人们淡忘。唐朝的玄奘在去西方旅行途中可能路过尼雅,他的《大唐西域记》里流露出些蛛丝马迹,不过要确定哪段话确指尼雅,还要下一番考据。再后来文人撰写的读物中没人提到尼雅。

生活在塔克拉玛干南缘绿洲的人们总会有人进入此地。根据可靠事实,离尼雅最近的绿洲区,十九世纪末已经有了几十年“找宝”经历的人,他们当然不知道什么是考古学,不懂得历史,甚至不具备普通的文化知识。不用说,找宝人的目的就是为了钱,而当时能直接换钱的正是沙漠遗迹中佛像、建筑上的金箔、饰件等等。然而他们的所见所闻只是在当地口头流传。

学术上的发现使尼雅重见天日,即认识到这里是一个十分有价值的古代遗迹,这不得不从十九世纪末的中亚腹地探险热潮说起。

1870年,英领印度政府以福赛斯为团长的代表团,企图勾结当地政权访问了新疆,他们的政治目的虽未达到,却注意到了塔里木盆地的古代遗址,收集了一些古代文物。归国后,福赛斯整理的一份《关于埋藏在戈壁沙漠中的城市》的报告,在欧洲引起了不少人的兴趣。

20年后,天山之南库车附近的一群找宝人,在一个圆顶形高塔里挖出用前所未见的文字书写的文稿,他们带给一个叫古兰?阔迪的穆斯林鉴赏家去研究,古兰?阔迪却认不出其中的任何一个字。正在这时,一个担任印度陆军情报官员的英国军人鲍尔中尉,恰巧在这个地区追捕杀害英国旅行家达格利什的凶手达德?穆罕默德。鲍尔中尉是个果敢的军人,也是个探险家,他沿着古丝绸路向前追寻,最后到了库车。当他听到那些写在桦树皮上的书稿时,便设法从古兰?阔迪手中买下了其中的51页,带回印度交给了加尔各答的孟加拉亚洲学会。这些古书文字后来被德国东方学者鲁道尔夫?海伦莱博士辨认出来,指出这是用婆罗迷文书写的古代印度梵语,一共是7种截然不同的文本,时代为公元五六世纪,内容是信佛教的和尚写的有关印度的医书,有很高的学术价值。为纪念发现者,这件文物以后便称为“鲍尔文书”。

鲍尔的发现以及原稿在加尔各答的公布,很快酝酿出一场轰轰烈烈的西域探险活动,激起了欧洲人对中国新疆更进一步的古物追求,

如果说名垂后世的“鲍尔文书”是鲍尔中尉意外的收获,那么大规模探险并获得成功的首先是瑞典人斯文?赫定。他于1893年~1896年向塔克拉玛干沙漠提出挑战,当时得到提出“丝绸之路”之名的柏林大学教授冯?李希霍芬的提示:塔里木盆地有埋藏古代城市的可能。斯文?赫定的探险不仅验证了这一预言,还带回大批令人惊叹的实物。他回国后四处作报告、出版游记,新闻界也对他西域探险活动纷纷报道,从而引发了各国作出迅速反映,助长了冒险家们前往中国的欲望,各种名目的考察队、探险队很快组织起来,蜂拥而至来到中国。

提到尼雅,无论如何也绕不开一个叫做斯坦因的人。有人把他誉为伟大的考古学家、探险家,也有人说他是丝绸之路上的盗贼和魔鬼。评价出现如此鲜明的反差,给斯坦因的一生赋于了传奇色彩。他一生获得的荣誉和唾骂,都和尼雅紧密地联系在一起。

斯坦因是匈牙利裔英国人,曾就读于英国伦敦大学和剑桥大学,青年时代他有三个崇拜偶像:公元前四世纪世界征服者亚历山大;七世纪中国向西土取经的玄奘;十三世纪威尼斯

没有超群的勇气、智力和决断力不可能成功到达塔克拉玛干沙漠腹地。斯坦因显然与鲍尔中尉、斯文?赫定具有相同的素质,也精细研究过他们的探险经历和发现。不同之处在于,斯坦因受过的良好教育中包括考古学、语言学、历史学。他为印度政府工作时,便相信在中国干燥的沙漠中,定会保存着当时欧洲学界苦思不解的东方学问题的证据。于是在十九世纪的最后一年,他毅然走上东方探险之路。

1901年1月,斯坦因结束了对塔克拉玛干沙漠克里雅河流域的丹丹乌里克的探险发掘后重新回到绿洲,本想做些必要的修整。然而就在回来的第一天,就从一位老人的口中了解到沙漠中掩埋的另一处房屋遗址。斯坦因对这一线索异常兴奋,由其他人的口中证实了这些传言后,他断定这是真实的故事,立刻派人四处探访,终于得知一位磨坊主人藏有带字的木版,是在那里找宝时随手拾到的,一共6块,磨坊主人认为并无多大用处,路上扔掉一些,带回两块给自己的小孩子玩。斯坦因重金收购残存的木板,不禁使磨坊主人后悔莫及。

斯坦因不过玩弄了个小小的把戏,因为他一眼就辨认出木版上字是罕见的印度北部地区遥远古代使用的文字,这种文字只在印度很少的石刻中见到,与如此珍贵的文物相比,他付给磨坊主的报酬实在是微不足道。而对斯坦因来说更重要的是,这位磨坊主人后悔之余欣然答应为他作寻宝的向导。

斯坦因的新疆之行得到英国、印度政府的资助,钱不成问题。进入中国探险后,他很快地积累了在恶劣环境下生存的经验,也学会了如何与当地官民打交道,他的“公关”能力并不亚于在如何寻找古代遗迹方面表现的出色才能。他惯用的是十分简单却行之有效的方法,即每到一地都和当地的官宦打得火热,以求得到庇护和支持,另一方面细心留意从当地猎户、寻宝人口中获取的信息。斯坦因十分清楚,猎户、寻宝人的经历和传说具有重要价值,掌握了这些人如同握有打开通往神奇大门的钥匙。

接下来的问题是,他如何雇佣村民做帮手。进入沙漠深处,对历代生活在沙漠边缘绿洲的人们来说也不是轻而易举的,他们更了解沙漠,来自生活的经验和恐惧,使他们对深入沙漠望而怯步,尽管斯坦因雇人酬金丰厚,许多人仍不敢应招。

幸运的是,此前斯坦因在丹丹乌里克发掘时曾遇到过同样的麻烦,而他对付的办法是,首先说服了两个胆大耐劳的猎人,又通过他们募集了30个村民,当村民听说是在寒冷的冬季进入沙漠而畏惧得纷纷要离开时,再由已经成为斯坦因朋友的地方官出面严令摧逼。劝诱、鼓励、强制、威胁种种手段的实施,斯坦因才勉强出行。当斯坦因把进入丹丹乌里克的全班人马安全带出沙漠后,无疑减轻了他再次雇人时会出现的问题。这一次,他很快说服了雇佣者们,迅速做了必要的准备,便急匆匆地赶往传说中沙漠掩埋的遗址——尼雅。

此时,斯坦因并未意识到,重要的发现、数不清的瑰宝,以及改变了他个人人生命运的时刻即将到来。

斯坦因发现尼雅时,著名的敦煌藏经洞还未打开,当时欧洲人最关心的是已经流入欧洲的一些东方的古写本。遗留在遥远东方沙漠废墟中的木版文书到底还有多少?是斯坦因奔赴尼雅时急于要知道的。

万万没想到的是,进入尼雅的第一天清晨,斯坦因走出寒冷的帐篷,缓步来到一个小小的台地的斜坡上时,立刻就捡到三块他梦魅以求的木版文书。而且仅在这一天里,他就获得了几百片木版文书,超过了以前人们所知的这类文书的总和,简直是天大的收获,远远超出他的想像。

这些木版文书究竟是什么?为什么会得到斯坦因和欧洲学界如此垂青?

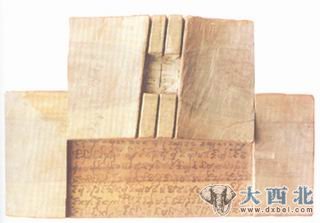

带字的木版文书,是用大小合适的两片木版对合在一起,一端削成方形,另一端削成尖状,靠尖端处凿出穿绳孔可以捆绑,外面隆起处凿出方槽,用于押印封泥。文字写在底下木版光滑的内面,上片起到保护作用,文字内容过长时,也可以书写在另一片的内面。

木版上书写的是一种奇特的文字。字形过度弯曲,读法从右至左,发音无定准。人们曾叫它“驴唇文”,学术界称佉卢文,使用的年代约为公元前三世纪至公元五世纪,先出现在印度北部、后来流行中亚的方言俗语。这种文字公元五世纪后任何国家和地区再没使用过,它本身也没演变为其他文字,是一种死文字。

中国文献中曾提到过它,最早的是梁僧佑撰《出三藏记集》:“昔造书之主凡有三人,长曰梵,其书右行,次曰佉楼,其书左行,少者苍颉,其书下行。梵及佉楼居于天竺”。但所谓“佉楼”即佉卢文究竟什么样,以后没人知道。

被人们废弃遗忘的佉卢文,直到十八世纪才被重新发现,而到了十九世纪才勉强能基本解读。目前世界各地收藏的佉卢文文书,绝大多数出自尼雅,文书的内容涉及地方管理、申述、传票、身份证明、逮捕令和书信等,多是官府文件之类。毫无疑义,这对研究古代历史有多么重要。

斯坦因在尼雅获得佉卢文木板的当天,在零下40度的沙漠之夜,兴奋的无法入睡,凭他所受的语言学训练,大致了解到这些木版文书多是一些官府公文。可为什么保存如此完整,有的从未开封,整齐堆放在一起呢?斯坦因百思不得其解。

如果尼雅仅仅出土那种世界上仅有几个人能读懂的“天书”,不会引起更多人的兴趣。当然,尼雅发现的文物远不止于此。在以后连续的日子里,斯坦因接连不断地发现各类文物。其中有用梵文雅语书写的一段段佛经、汉文木简等。还有陶器、铜镜、金耳饰、铜戒指、铜印、铜镞、带扣、铁器、玻璃、贝器、水晶珠饰、木器、漆器残片和各类织物。更有欧洲人从未见过的捕鼠夹、靴熨斗、弓箭、木盾、红柳木笔、六弦琴,餐具等,连身临其境的斯坦因也不敢相信这会是真的,而且出自寸草不生的沙漠中约一千七、八百年前的古代遗物。

没法获取、带走的的官署、佛寺、民居、畜厩、窑址、炼炉、果园、桑林、“古桥”、田畦、渠道、蓄水池、墓地等遗迹,也出乎意料展现在斯坦因眼前,他比别人更了解这些遗迹在考古学上的重要性。

斯坦因为发现而欣喜若狂。但由于食品、用水不足,他恋恋不舍又必须结束这整整16天的第一次尼雅之行,当时他就下定决心,此次之别只是暂时的。

斯坦因把精美的陶器、绚丽的织物、罕见的木雕和还有大量带各种文字的木板文书带回欧洲的同时,还绘声绘色地向人们描述他在沙漠中发现的冰窖、仓库、垃圾堆等遗迹的情况,而在“死亡之海”的沙漠中所经历的生死搏斗,学术界及普通人听起来象是神话一般。人们惊奇地得知,在荒漠的沙海之中,古代竟然有如此灿烂辉煌的文化!尼雅的发现轰动了欧洲,从而也使一代代才华横溢的学者为研究它耗尽终生心血。

尼雅的遗迹遗物,不仅仅是表现出一个单一的古老的民族的兴衰。佉卢文、梵文、汉文的文书已经清楚说明这里曾是多种文化的集合体。即使对东方古老文化所知甚少的人,见到斯坦因从尼雅带回的精美的木质家具时,欧洲人也许不太陌生,因为上面雕刻的花纹带有希腊文化风格,在印度西北希腊式艺术中也常见。而木版文书的封泥的雅典娜(Athene)、伊洛斯(Eros)、赫拉克里斯(Heracles)等希腊神像,更能见到西方文化远远向这里传播的事实。

斯坦因把整捆整捆的东方艺术品带回到欧洲展示时,难道正沉浸在艺术创新中的罗丹、雷诺阿、莫奈、塞尚等会视而不见?是否也给这些试图酝酿世纪突破的艺术家们带来些惊喜,并从中获得某种启示呢?

5年之后,斯坦因终于实现了自己的诺言,1906年他带着不亚与第一次的兴奋重返尼雅,这次做了更为精细的准备,尽可能多带饮水,多招些民工。准备工作格外顺利,他在一天里就募集了50人和4个星期的粮食,又增加了些骆驼,浩浩荡荡开进尼雅。此后又来两次。先后4次来到尼雅,共发现、绘图和记录了遗址41处,而带走文物至今没有清单。

二十世纪初,中国几乎没有一个通晓西域古文字的人,而有语言学传统的西方学术界,也很难找到真正懂得中国古代历史文献的学者。斯坦因带回西方的那些出自古代官方之手,表述当时官府命令之类汉文简牍文书,对学者们来说看上去更为奇特,并对释读它们束手无策。

曾有一个叫戈厄纳的法国探险家曾企图在尼雅河流域的尽头寻找精绝国,但没有成功。斯坦因发现尼雅遗址后,相信了戈厄纳的推测。但这些文书发表之后,其中的汉文简牍很快被中国国学大师王国维看到,立刻吸引了他敏锐的学术目光,凭借丰富的学识,一眼看出一枚简牍上有“泰始五年”的字样,这是公元269年中国西晋王朝武帝的年号。带明确纪年文物,在中外考古中永远都是重要的,也是难得的。参照中国历史记载中的蛛丝马迹,以及从古至今的于阗(今和田)于各国的相距路程,认真梳理考释后王国维断定:尼雅就是古代西域三十六国之一的精绝国。

尼雅为什么消失了

尼雅没能留下甜美的故事,辉煌悲壮的历史,都溶化成点点遗迹里,默默地述说着往日的轰轰烈烈、凄凄惨惨。雅尼为什么突然废弃便成了无法回避的问题。

尼雅人为何离去匆忙?导源于战争的假说值得怀疑。

在所有的遗址中,历历在目的房屋,不仅没有烧毁、砍砸等人为破坏的迹象,更见不到尸遍野般的战争迹痕。相反,没开封的佉卢文书还整齐的放在屋内墙壁旁,捕鼠的夹子放在地上,连储藏室内的米也没带走,房屋的立柱、门板、窗户,屋外的栏干和室内炉灶、烤囊炉,还在当年位置安然如故,只是现在一切都静悄悄的,仿佛人们刚刚离去。甚至在一处房屋内的柱础旁还发现一付完整的狗骨架,象是屋主人迁出时,忘记给栓在门柱上看家狗解绳,而它一直忠实地守候着家园直到锇死……。

种种迹象表明,人们撤离时很从容。房屋内遗物不多,除了破碎的陶器,珍贵和常用的物品被随身带走,无法搬运的笨重家具等原封不动地留下了,根本不像经历了一场血雨腥风,也不是一家一户的个人行为,一切都又都是有计划的大规模全面撤离。

尼雅家园的废弃,有可能与自然条件的逐渐恶化有关。

人们赖以生存的是尼雅河,水源来自昆仑山上的皑皑白雪。昆仑山脉北坡气候寒冷,常年低温,降雪不能全部消融,山上5000-5700米称为永久雪线,以上为终年积雪区。山上的冰雪就象固体水库一样,冷季把大量的水贮存起来,暖季逐渐融化,补给河流,养育着绿州上的人们。冰川和积雪也好比调解水库,冷湿年份,固体水库的消融量少于积累量,干热的年份,固体水库的消融量多于积累量。自然的调解,决定了尼雅河水量的变化,由固态的水转化为液态的水,制约着这里的生存环境,如果某一年或连续几年尼雅河水量减少,末端的人们失去水的资源后便无法与环境抗衡。

这自然现象会引发出一种猜测:不知什么时侯,混浊的河水流到如今的尼雅,沉淀成一片含沙黄土地段,茂密的草木吸引了人们到来,在这里稀稀落落地建起房屋,狩猎放牧。后来逐渐形成聚落村庄,引河水灌溉农田,建立了桑树成行,杨木成林的优美的家园。当年的尼雅人,或许每天坐在家门口一边欣赏小河湍湍流淌,浣女喧声,一边在葡萄架下,对酒当歌,享受美好的生活。

又不知过了多久,环境恶化了。尼雅人不断追求富庶生活,是以破坏生态环境为代价的,沙漠与山脉间的点点绿洲,断断续续可供垦植的土地不多,极度干燥必须依靠沟渠灌溉,畜牧业也只能严格地限制在沿河道两边狭窄的草莽地带。脆弱生态组合,经不起人们无节制的开发,水源、植被资源的过量使用,逐渐对人的生活产生严重负面影响。沙漠边缘地区沙丘因风力不断变化位置,从而也使河流不断改道。田园荒芜,地皮干裂,树木枯死,居民无法生活,不得已离开了这里而迁居他乡。

政治形势变化也与尼雅废弃有关。

沙漠绿洲地区变化,政治形势往往与自然环境的联系更紧密,这是塔克拉玛干沙漠南缘古国兴衰的独特之处。水是最重要的,但是导致缺水的原因可以是自然的,如一场特大风沙,罕见的干旱。也可以是人为的,如一场瘟疫,一次战争。最可怕的可能是自然和人为因素的叠加。西域古国间的争夺中,即便失败的一方国家尚存,如果行政管理系统遭到破坏甚至崩溃,水利灌溉系统将无人管理,象这样依赖一条不时改道、流量不大的水源为生的特殊地区,一但缺乏对水利系统强有力的行政管理,很快就会失控,导致无法生存。如果是在这种情况下迫使人们不得不离开时,有足够时间慢慢地撤离。

尼雅的面积,与沙漠相比微乎其微,人类的力量与自然相比也微乎其微,地理环境是维系人类社会运行的永恒物质条件。

尼雅,这片古人生存的乐土消逝了,生态环境再也没有恢复,累日狂风嚎叫着掠过,不断侵蚀着松软的土质地面,那些房屋建筑和果园树木由于和土地结合不易刮走,一个个孤岛似的在台地上屹然不动。废弃的家园和风蚀赤裸的沟壑,以及刮来刮走滚滚流沙,形成了废墟上的雅旦地貌。

上面对尼雅消失的推断,或许是过于放纵的想象。但尼雅消失之谜,绝不亚于数学中“哥德巴赫猜想”,它需要多学科的综合研究和复杂、严密的科学论证,才能逐渐逼进真实,最终的结论却恐怕永远也做不出来。也许人们宁愿在心中保留着它的神奇,如果哪一天有谁果真彻底破译了尼雅之谜,尼雅是否也变得无聊了?

悠远的梦

距今7000~3000年的全新世中期,气候已经比较适宜人类生存,自然运动提供了尼雅绿洲相对稳定的河流,尽管环境相当严酷,人类仍可生息。如果对大自然超负荷地索取,得到的往往是加倍的惩罚。如今尼雅饱含历史沧桑的处处房屋、神秘的“古桥”、清晰的葡萄园,只有滚滚的沙丘陪伴,似乎是强迫人们需要在这宁静中认真地思索些什么。

至少可以断言,汉晋时期的尼雅,人类生活已经艰难。因为发掘的墓葬都是直接挖在沙丘上,表明当时这里已经沙漠化程度很深,出现了风沙、酷热、盐碱化的恶劣环境。即便是那些居住房屋,周围也用苇草和红柳枝编成篱笆墙和防沙带,企图牢固地坚守着自己的家园。

荒滩是贫脊的土壤夹杂大量黄沙,不适合农业耕种,却能长出茂密的红柳和团团的骆驼刺草,还有许多耐干旱的草木,这是野兔出没繁殖的理想地。尼雅人当时以畜牧业为主,饲养羊、骆驼,厚厚的粪便和各类畜骨制成的工具、武器和装饰便是明证。

小麦粒、糜粒说明不发达的种植业的存在。毛毯和彩毡是当地生产,弓袋、皮鞋、皮带、刀鞘箭囊反映了皮革加工业的发达。陶器烧造水平不高,木制品用当地的胡杨,经过匏挖刮削而成,主要手工业门类。

尽管遗迹分为官暑、民居、宗教建筑等等,但建筑材料、手段没有太大区别。富贵之家拥有几组宽敞的房屋和院落,房前花树成荫,屋后果园成片。贫穷的人们,房舍里半间住人,半间当作畜圈,陶器碎片和牲畜粪混杂在一起。反映在贫富差别只是规模可的大小,本质差别不大。墓葬形制和随葬品的多少,到是比较明显看死者生前的贫富。

出土和采集的人骨鉴定表明,尼雅居民中普遍存在着牙周炎、根尖脓疡、龋齿等口腔疾病,牙的磨耗程度也都较重,可能与经常咀嚼硬而粗糙的食物有关。几座墓里都发现盛着果核、羊腿等食物的木盆,正是当时人的食品结构的形象说明。

意味深长的是服装织物和各类珠饰,这些来自异地的物品,算是高级和奢侈的象征。出土的铜镜、金耳饰、铜戒指、铜镞、带扣、铁器和玻璃、贝、水晶珠饰,以及漆器和各类织物类较珍贵的物品多是输入品,当地制造的是大量的木器。

胡杨林的控诉

隔着漫漫的一片沙坡,树木葱茏掩映中露出一带房屋,绿州里的村民仍旧“日出而作,日落而息”,古风依然,享受宁静和幸福。三秋的树叶,逐渐飘零,却仍然五颜六色,对看厌了沙漠的人简直就像姹紫嫣红的春天。芦苇丛中偶见的一汪清水,显得那样碧透,守候的却是着一片寂静。

然而近在咫尺的沙漠,仍在勾起引人的心灵的震颤。大难不死之余,思绪更为复杂……。

可很少有人知道,奔赴尼雅时最后的绿洲,逼进沙漠边缘,生长着一些胡杨树。胡杨又称易叶杨,树下面的叶如同柳叶,细而长,上面为圆叶。胡杨的根系十分发达,据说可达到树高的五倍,深深地扎在地下,竭尽全力吸允着大地给予的一点点乳汁,每年只要吸收一次水份,就可茁壮成长。如今尼雅河末梢河水刚刚消失时,地表之下的水分还滋润着绿色生命的存在,干涸河道两边生长着令人兴奋的胡杨林,在强烈的阳光照射下,一片金黄,闪闪发光。在年降水量只有20多毫米,而蒸发高达百倍以上的绿洲,只有生命力及其顽强胡杨,才是能够见到的最大树种,它们仿佛是绝境中的生命树、英雄树。那些挺拔苍劲、蔚为壮观胡杨林,象一排排坚强的卫士,日日夜夜守护着荒凉、贫瘠的土地。

当生机勃勃的胡杨树逐渐消失后,沙漠的边缘地带还有大片枯死的胡杨林,十分茂密,许多巨大的胡杨需要几个人才能合抱。地质学家说,胡杨的祖先诞生在白垩纪,就是说胡杨的历史要追溯的1.3亿年以上。当地人说:胡杨生三百年,死三百年,朽三百年,那么这些胡杨树是否可达千年之久呢?

那是一片无叶的原始森林,也是极为罕见的天下奇观。它们高大的身躯或傲然挺立,或横躺竖卧,组成了一个梦幻般的世界,仿佛象无边无际的树雕艺术博物馆,也象远古的侏罗纪公园。然而它的阴森昏暗,似乎会有无数幽灵出入其中,令人毛骨耸然!

枯死的胡杨林太大了,无法估算它的面积。可以想象,当这片胡杨成活时会是何等壮观。很难相信,大片胡杨林的死亡,仅仅归咎于自然变迁这种单一的解释。在干旱的沙漠边缘,生态环境异常脆弱,人们如果对自然的开发利用稍稍表现出一点疯狂,绿州便承受不起这种打击,难道这与人类的活动毫无关系吗?当年果木成荫,渠道纵横,歌舞升平的享乐追求中,难道不会破坏自然环境吗?狂孽的沙暴,吹断粗壮的胡杨,撕裂了胡杨的树皮,洁白的树干筋骨傲然挺立,在浩瀚的沙漠中,胡杨林在控诉着自己的不幸。

对生态环境的保护,是人类无法推卸的责任,面对凄凄惨惨的枯木林,或许人类应该做些忏悔吧。虽然不必在追究古人的责任,但不能忘记枯死的胡杨林对人类的控诉和报复,牢记大自然的警告。凝视这些巨大的胡杨,感到竟像是一座座人类和自然抗争失败的纪念碑。

有资料表明,包括与尼雅最近的民丰县在内的和田平原绿洲区,由20世纪50年代的50万人口、189万亩耕地,发展到目前的150万人、270万亩耕地,灌溉面积达380万亩。人类的剧烈活动,已经改变了自然的生态平衡,不断遭受黑风暴的袭击。特别是近世纪末的30年来,大规模的开荒,大量的林地和草场被毁坏,掠夺性的资源开发,使环境每况愈下,风沙步步进逼,30万亩以上的绿洲被沙漠吞没,沿河绿色走廊受到人为破坏,和田的人口密度已接近联合国规定的临界指标。沙漠化的土地和草场面积达3万多平方公里,气温以年均0.03度的速度递增,降水量以年均0.42毫米的速度递减,雾日由40年代的几十天减少到近几年的2到3天,1955年以来浮尘日数年均增加4至5天。

从昆仑山口流出的水量,许多被灌区夺走,其余的水大部分消耗于土壤入渗和地面蒸发。数量多、流程短、水量小是南疆河流共同的特点,即便这些可怜的溪流,目前仍被人们围追堵截式地开发利用。读到这些触目惊心的资料,真是令人担忧。

枯死的胡杨林,你何时才能复苏?碧绿的胡杨林,你也会枯死吗?

美丽的南疆,你的命运将是如何呢?百年后的和田,会不会成为又一个尼雅?

(责任编辑:鑫报)